竹橋駅5分/神保町駅10分

竹橋駅5分/神保町駅10分

会社を設立するにあたって大きな壁となるのは、資金調達です。どれほど優れたビジョンを持っていたとしても、資金が底をつけば会社は終わってしまいます。とくに会社設立前後は、売れるものがないにもかかわらず出費が激しいため、やりくりに苦労することでしょう。

そんなとき頼りになるのは、会社設立にあたって利用できる補助金や助成金です。さまざまな制度をしっかり把握しておき、適切に利用できれば、会社設立時の資金不足の問題を乗り越える大きな助けとなります。

この記事では、会社設立前後に利用できる補助金・助成金について、詳細にかつわかりやすく解説します。

会社設立案内BOOKを無料提供しております。ダウンロードはこちらから!

監修者

東京都千代田区にある千代田税理士法人の代表です。千代田税理士法人は創業60年を超える歴史ある事務所であり、経済産業省から認定を受けた経営革新等支援機関であります。

松戸市で会社設立や創業融資、税務顧問の相談をお考えの方はご相談をください。

また、令和5年7月1日には千代田社会保険労務士事務所を千葉県松戸市常盤平に社労士事務所を設立しております。自宅も近いため、松戸市近辺で税理士をお探しの方も対応可能ですのでご連絡をいただけると嬉しいです。

目次

補助金や助成金は、国や地方自治体などが技術開発や事業の発展などを目的に支給してくれるお金です。補助金と助成金は、本質的な意味は同じであるといえます。両者の主な違いは、受給資格や審査の厳しさなどにあります。

補助金は事前に予算の枠や採択件数が決まっていることの多い制度です。そのため申請したからといって誰でも受け取れるとは限りません。1ヶ月程度の公募期間があり、利用したい会社はその間に必要書類を揃えて申請をおこないます。書類をもとに審査され、受給されるかどうかが決まります。

助成金は、要件を満たした状態で、所定の形式に基づいて期限内に申し込みをすれば、基本的には給付されるものです。公的資金から拠出されるものなので、誰でも受給できるわけではありませんが、一定の条件さえ満たしていれば受給できる可能性が高いことが特徴です。

補助金や助成金を利用するメリットは、主に以下の2つです。

どちらも設立したばかりの会社にとっては重要な要素なので、以下の解説をしっかり読んで把握しておきましょう。

補助金・助成金の大きなメリットとして、借入ではないので返済する必要がないことが挙げられます。

補助金も助成金も、会社と労働者が支払う雇用保険料や国税地方税などが元になっているものです。つまり要件に該当している会社や個人は、受け取る権利を最初から持っているため、返済する義務はありません。

補助金・助成金と名のつくものは基本的に上記の仕組みにのっとっています。会社設立時に給付を受けても、返済の必要はありません。そのため設立時の大きな助けとなります。

補助金や助成金を受け取ることで、外部からの信用度が上がる可能性もあります。受給が決定したということは、国や地方公共機関から事業内容についてお墨付きを得たことを意味するからです。

外部からの信用度が上がることは、とくに金融機関などとの付き合いにおいて効果を発揮します。事業を続けていくにあたって、さらにまとまった資金が必要になったとき、信用度を高めていればそれだけ融資を受けやすくなるでしょう。

補助金や助成金の財源は、公的な資金です。そのため、誰でももらえるわけではなく、申請や審査が必要になります。

助成金を利用したい場合は、所定の様式に従って申請をおこなわなければなりませんが、要件を満たした事業者には原則給付されます。

一方、補助金は採択件数や予算が決まっているものが多く、申請したからといって必ずしも受給できるわけではありません。公募期間が短く倍率も高いため、審査に通らない場合もあります。

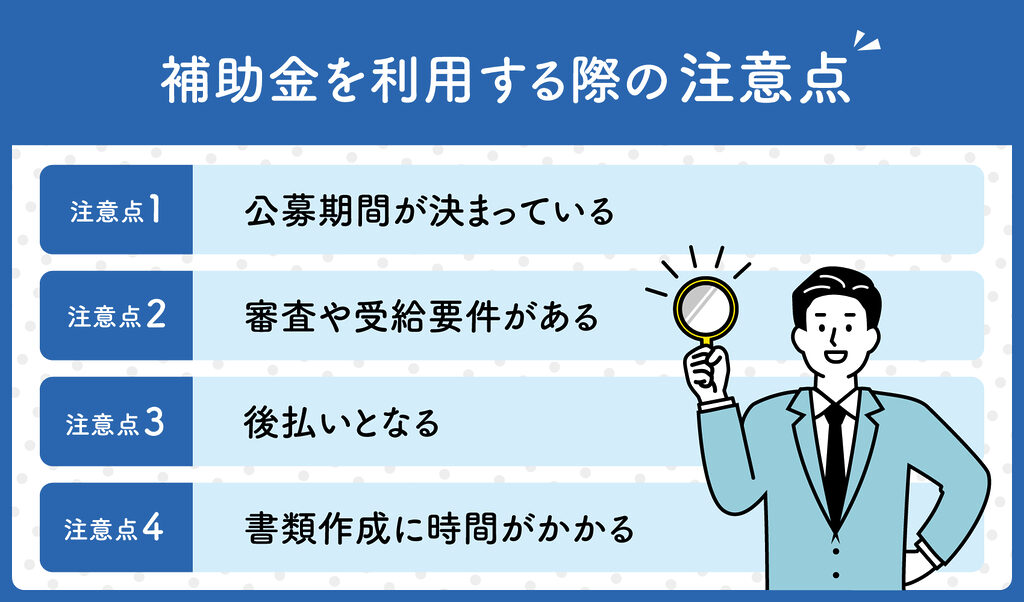

このように補助金は助成金と比べると審査が厳しいと言われています。ここでは、補助金を利用する際の注意点を4つ紹介します。

場合によっては上記の要素が大きなネックになる可能性もあります。以下の解説を読んで、あらかじめ把握しておきましょう。

補助金には、公募期間が設けられています。いつでも補助金の申請ができるわけではありません。補助金の種類によって公募回数や期間は異なります。また、各要件の発表があってから申請締切までの期間が短いという特徴があります。

公募期間については、定期的に国や地方自治体の公式サイトで確認しましょう。

補助金は、誰もが無条件で受給できるものではありません。受給するための要件を満たしていなければならなかったり、審査に通らなければならなかったりといった関門があります。

補助金は助成金と比べると、受給できる金額が大きいメリットがあります。一方で、予算枠が決まっているなどの事情から、きちんとした審査がおこなわれます。必要書類を提出したうえでそれらの審査に通過できなければ、お金を受け取ることはできません。

「絶対にお金をもらえる制度」と思って安心していると、うまくいかなかったときに計算が狂ってしまうので注意しましょう。

補助金は原則として後払いです。申請し審査に通過できたからといって、すぐ入金されるわけではないことに注意しましょう。

今すぐにまとまった資金が必要なのであれば、金融機関から融資を受けることを考えましょう。銀行に限らず、日本政策金融公庫などが提供する創業融資も選択肢に入れることをおすすめします。

創業融資については別の記事にて解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

補助金を申請するときには、事業計画書を作成する必要があります。自分たちの会社がおこなおうとしているビジネスが、しっかりと利益を出せるものであることを、根拠のある形で説明しなければいけません。

また審査を通過したあとにも、資金の使い道などについて報告書を作成し提出しなければならないため、書類作成の負担は避けられません。会社を設立したばかりの時期はまだ書類作成に慣れていないことも多いので、思いのほかリソースを奪われがちなのをあらかじめ予想しておくべきでしょう。

事業計画書についてもっと詳しく知りたいという方は、ぜひ下記の記事をご覧ください。

会社設立時に使える補助金の例としては以下のような制度があります。

お住まいの都道府県が同様の事業をおこなっている可能性もありますので、上記の地域にお住まいでない方も参考までに以下の解説をご覧ください。

また後述する要件や補助限度額などにつきましては、2023年4月時点で各公式ページに掲載されている情報を基に記載しております。最新情報につきましては公式ページをご確認ください。

大阪起業家グローイングアップ補助金は、大阪府が提供している補助金制度です。以下の条件を満たす事業者が、補助金交付の対象となります。

創業や新事業の展開に限定した制度であり、補助金の限度額は補助対象経費の2分の1以内。限度額は100万円または50万円となっています。

補助金の申請時にまだ創業していない場合は、交付決定日の翌日から起算して1年以内に創業する必要があります。

さっぽろ新規創業促進補助金は、「札幌市における創業の視野を広げること」を目的として設立されている補助金制度です。この制度を受けるためには以下の要件を満たさなければいけません。

補助金の額は、株式会社設立の場合は一律17万5,000円、それ以外の会社の場合は一律80,000円となっています。

創業促進補助金も、会社設立時に活用できる助成金の一種です。地域によって名前が異なる点に注意しましょう。創業促進補助金という名前がついた制度で代表的なのは、以下の2つです。

さっぽろ新規創業促進補助金は、札幌市における創業の裾野を広げるために設けられた制度です。札幌市内に登記上の本店所在地を置いていることや、新たに設立した会社以外に代表権を持つ会社がないことなどが条件となります。

条件を満たし審査に通った場合には、株式会社設立の場合で一律17万5,000円、合同会社設立の場合で一律8万円が補助されます。

福岡市新規創業促進補助金もまた、新たなチャレンジを行う創業者を後押しし、創業の裾野を広げるために設けられたものです。福岡市内に本社を持つ新会社であることなどが条件で、補助額は株式会社の場合で一律7万5,000円、合同会社設立の場合は一律3万円となります。

会社設立時に使える助成金の例として以下の制度があります。

東京にお住まいの方はもちろん、そうでない方も参考までに以下の解説に目を通しておいてください。

東京都の創業補助金は、公益財団法人東京都中小企業振興公社が提供している助成金制度です。一定の要件を満たす、都内で創業する予定の企業、あるいは創業5年未満の中小企業に向けて、従業員人件費・賃借料・広告費、創業初期に必要な経費の一部などを助成しています。

一定の要件とは、例えば以下のようなものです。

定められている他の要件などについては、下記のページよりご確認いただけます。

参考:創業助成金(東京都中小企業振興公社)|融資・助成制度

令和5年度第1回の創業助成事業の募集は4月11日より開始されました。申請期間は令和5年4月11日〜4月20日となっています。

助成対象期間は、交付決定日から6ヶ月以上2年以下。助成限度額は下限が100万円、上限が300万円となっています。助成率は、助成対象と認められる経費の3分の2以内です。

申請期間や申請要件などについての最新情報につきましては、公式ページをご覧ください。

新しい事業や事業開拓に関わる補助金として代表的なのは、以下のようなものです。

それぞれ異なる特徴と要件を持った制度なので、以下の解説を読んで、自社が利用可能かチェックしてみましょう。

後述する制度の内容や要件については、2023年4月執筆時点の公式ページにおける情報を基に記載しております。最新情報については、各ページをご覧ください。

小規模事業者持続化補助金は、地域産業を支えている小規模事業者が近年のさまざまな制度変更に対応し、持続的に発展することを支援するために設けられた制度です。

通常枠として上限50万円、補助率3分の2までの補助金が存在しています。2022年度はこれに加えて、特別枠として「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」が用意されました。要件を満たす事業者は、通常枠か特別枠のどちらか一方のみを申請できる仕組みになっています。

会社設立の際に強く関連しているのは、特別枠として設けられた「創業枠」です。過去3年のあいだに、認定市区町村などが実施する特定創業支援等事業による支援を受けて創業した小規模事業者が対象となります。

創業枠の補助上限は200万円で、通常枠よりも大きな補助を受けられます。補助対象となる経費は、「機械装置の購入費用」「新サービスの広報費」「新商品やシステムの開発費」などです。

また、インボイス特例の要件を満たす場合には、補助金の上限は50万円増加します。

ものづくり補助金は、小規模事業者や中小企業のグリーン化やデジタル化、あるいは雇用拡大や生産性の向上をサポートするための補助金制度です。

前項の小規模事業者持続化補助金と同様に、小規模事業者がインボイス制度など新たな仕組みに対応することをサポートする目的で設立されました。しかしものづくり補助金のほうが補助額が高額に設定され、対象も中小企業にまで拡大されています。

「一般型」「グローバル展開型」「ビジネスモデル構築型」の3つの区分があり、一般型はさらに「通常枠」「回復型賃上げ・雇用拡大枠」「デジタル枠」「グリーン枠」と分類されています。会社設立時に利用しやすいのは、一般型の「通常枠」「デジタル枠」「グリーン枠」です。

補助金の上限は、通常枠・デジタル枠が750万〜1,250万円、グリーン枠が750万〜4,000万円となっています。補助率は通常枠が2分の1~3分の2、デジタル枠が3分の2、グリーン枠が3分の2です。

参考:トップページ|ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルスの影響を受けた中小企業等の再挑戦を支援するために設けられた補助金制度です。新しい分野への展開や事業・業種転換、事業再編といった思い切った事業再構築をサポートしています。

事業再構築補助金には「通常枠」「大規模賃金引上枠」「回復・再生応援枠」「最低賃金枠」「グリーン成長枠」「緊急対策枠」があり、それぞれ要件が異なっています。通常枠の必須要件は以下の通りです。

補助額は従業員数に応じて変動する仕組みで、最も少ない20人以下の枠では100万~2,000万円となっています。

参考:事業再構築補助金

IT導入補助金は、小規模事業者や中小企業が生産性向上のためにITツールの導入を補助する制度です。企業間取引のデジタル化を促進する意味も込められています。

従来の通常枠に追加する形で、「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠」が新設されました。さらにデジタル化基盤導入枠は、「デジタル化基盤導入類型」と「複数社連携IT導入類型」に分かれています。

いずれのタイプも、補助の対象となるのはソフトウェア購入費やクラウド利用料など、ITツールの導入にかかった費用です。

補助額はそれぞれ、以下のようになっています。

中小企業省力化投資補助事業は、中小企業の売上拡大や生産性向上を後押しするために設けられた制度です。人手不足に悩む中小企業が、ロボットなどの人手不足解消に効果がある汎用製品を導入する費用の一部を補助します。

補助対象となるのは、以下の条件に該当する事業計画に基づいて行われるものです。

人手不足解消に効果のある汎用製品の導入には費用がかかります。省力化製品を導入したいものの費用がネックになっている事業者は、補助金を活用することで負担が軽くなるでしょう。

参考:中小企業省力化投資補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継による新しい取り組みなどを行う中小企業などや、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎをする中小企業を支援する制度です。

事業承継・引継ぎ補助金には、以下の3種類があります。

| 経営革新事業 | 事業承継やM&Aによって経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用して経営革新などを行う際の費用の一部を補助する |

| 専門家活用事業 | 後継者不在や経営力強化のためのM&Aをしたい中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用などを一部を補助する |

| 廃業・再チャレンジ事業 | M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者などの株主や個人事業主が、需要の創造や雇用の創出にも資するチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助する |

それぞれに上限額が定められており(年度ごとに変動する可能性あり)、対象経費が細かく定められています。

参考:事業承継・引継ぎ補助金

地域中小企業応援ファンドは、中小機構と都道府県、金融機関などが資金を拠出してファンドを造成し、その運用益によって中小企業を支援する事業です。新たに創業したり、販路開拓に取り組んだりする中小企業は、ファンド運営の管理法人に対象事業が採択されれば、運用益から資金の助成を受けられます。

地域中小企業応援ファンドは、以下の2種類に分類できます。

地域中小企業応援ファンドは、各地の農林水産物や伝統技術を活用する商品開発や販路開拓の取り組みを支援します。一方、農商工連携型地域中小企業応援ファンドは、中小企業と農林漁業者が有機的に連携する商品開発や販路開拓の取り組みを支援するものです。

参考:地域中小企業応援ファンド(スタート・アップ応援型) | 経営にお悩みの方へ | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

雇用調整助成金は、経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための教育訓練などに要する費用を助成する制度です。経済上の理由としては、景気の変動や産業構造の変化などが挙げられます。

受給要件としては、例えば以下のようなものが設定されています。

受給額は、事業主が支払った休業手当負担額や教育訓練にかかった費用などに対し、規定の助成率を乗じたものです。中小企業の助成率は3分の2、大企業の場合は2分の1です。

参考:雇用調整助成金 |厚生労働省

そのほか、事業主向けの雇用や教育に関わる助成金も数多くあります。助成金の財源は、公的な資金であるため予算が決まっています。そのため、年度初めである4月に要件や受給額などの情報が更新される傾向があります。

ここではそのなかでも厚生労働省による代表的なものをざっと見ていきましょう。公募期間や要件などの最新情報については、各ページをご確認ください。

人材確保等支援助成金は、魅力のある職場づくりのために労働環境の向上を図る事業主や事業協同組合等に対して助成する制度です。助成金を給付することで魅力的な雇用創出を生み出し、人材の確保と定着につなげることを目的としています。

「雇用管理制度助成コース」「介護福祉機器助成コース」など複数のコースがあり、それぞれ助成金額や条件が異なっています。

参考:人材確保等支援助成金

キャリアアップ助成金は、派遣労働者・短時間労働者・有期雇用労働者など、いわゆる正規雇用労働者のキャリアアップを促進するための取り組みを助成する制度です。

「正社員化支援」と「処遇改善支援」の2つに分かれており、それぞれに「正社員化コース」「賃金規定等改定コース」「賞与・退職金制度導入コース」などが用意されています。

支給額はコースによって異なりますが、たとえば正社員化コースでは、中小企業で有期雇用労働者から正規雇用労働者等への転換があった場合、対象労働者1人あたり57万円が支給されます。

参考:キャリアアップ助成金

トライアル雇用助成金は、安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介で一定期間試行雇用した場合におりる助成金のことです。求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人者の相互理解を通して雇用機会の創出を目的としています。

受給するためには、対象労働者がハローワーク等を利用しているにもかかわらず安定した職業に就いていないことなど、いくつかの要件を満たさなければいけません。

支給額は求職者1人あたり最大4万円となっています。

参考:トライアル雇用助成金

人材開発支援助成金は、雇用している労働者に専門知識や技能を習得させるための職業訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

一般訓練コースの場合、雇用している正社員に対して20時間以上の訓練を実施することなどが要件になっています。教育訓練休暇等付与コースは、労働者が有給教育訓練休暇等制度を取得して訓練を受けたことが要件です。

中途採用等支援助成金は、中途採用者の雇用管理制度を整備したうえで中途採用の拡大を図る企業に対して助成金を給付する制度です。受給するためには、中途採用者を雇い入れることのほかに、中途採用者の雇用管理制度を整備することや、45歳以上の中途採用率を一定以上向上させることなどが制定されています。

中途採用率を一定以上上昇させた企業に対する助成金は50万円。さらに45歳以上の労働者に一定以上の上昇がみられた場合には、100万円の助成金が給付されます。

参考:中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)|厚生労働省

労働移動支援助成金は、再就職援助計画などの対象者を、離職後3ヶ月以内に労働者として雇い入れ、継続的に雇用する企業に助成金を給付する制度です。

主な給付条件は、以下の通りとなります。

受給額は、早期雇入れ支援の場合、通常助成であれば支給対象者1人につき30万円となります。

参考:労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)|厚生労働省

地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域等の企業が、事業所の設置や整備をおこない、その地域に居住する求職者等を雇い入れた場合に助成金を給付する制度です。1年ごとに最大3回支給されます。

1回目の支給を受けるための要件としては、以下のようなものが挙げられます。

受給額は対象労働者の増加人数と、設置・設備費用の額に応じて変動します。

通年雇用助成金は、北海道や東北地方など積雪寒冷地の企業が、冬期に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した場合に助成金を給付する制度です。

主な受給要件としては、以下のようなものが挙げられます。

受給額は条件によって変わりますが、一例として、新規継続労働者を雇った場合の上限額は71万円となっています。

両立支援等助成金は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境の整備などをおこなう企業に対し、助成金を給付する制度です。ほかにも「不妊治療両立支援コース」や「介護離職防止支援コース」などが設けられており、いずれも仕事と家庭の両立を図る従業員を支援している企業に対して給付をおこなうことを目的としています。

具体的な給付金はコースによって分けられていますが、たとえば出生時両立支援コースの場合、育児休業取得1人につき20万円が寄付されます。

参考:両立支援等助成金

職場適応訓練とは、実際の職場で作業について訓練を行うことであり、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施されます。訓練終了後には訓練を行った事業所に雇用してもらうことが期待されています。

訓練を行った事業主に対して支給されるのが、職場適応訓練費です。受給できる事業主の要件は、以下のように設定されています。

受給額は1人当たり月額2万4,000円です。短期の職場適応訓練の場合は、日額960円となります。

参考:職場での訓練を受け入れる時は 職場適応訓練費|厚生労働省

会社設立の際に受給できる補助金・助成金は数多く用意されており、制度をしっかり利用することで設立時の資金繰りをかなり楽なものに変えられます。

しかし会社設立時は本業の準備で忙しく、補助金や助成金について調べたり、受給のために動いたりするリソースが足りない場合も多いことでしょう。

補助金や助成金をフル活用したいが、会社設立前後は事業に専念したいので手続きはプロに任せたいという方は、千代田区神田の税理士・千代田税理士法人までお問い合わせください。初回は無料で相談を承っております。

千葉県松戸市で活用できる助成金や補助金については下記の記事で紹介しております。松戸市で会社を設立する方は合わせてご覧ください。

松戸市で活用できる助成金・補助金とは?支援に強い税理士事務所5選も紹介